1. 抽象行政行为与规范性文件

章节说明:本章主要解释了本文所使用的“行政”“规范性文件”“抽象行政”等名词的定义,并简单介绍了规范性文件的常见名目、类型与特征,为后续论述作概念定性。

行政(Administration)原意是“执行事务”,《现代汉语词典》认为行政包括机关、企业团体等内部的管理工作。这个定义涵盖了广义上的任何类型的组织群体,比如学校、企业、医院,都需要一定的行政人员处理一些日常的管理事务。显然,行政法学的“行政”,其范围还要更狭隘,其所指的是“公共行政”,现代意义上的“公共行政”包括国家行政机关的执行和管理活动,也包括社会公共组织依法实施的执行和管理公共事务活动。

2. 行政规范性文件的法律效力问题

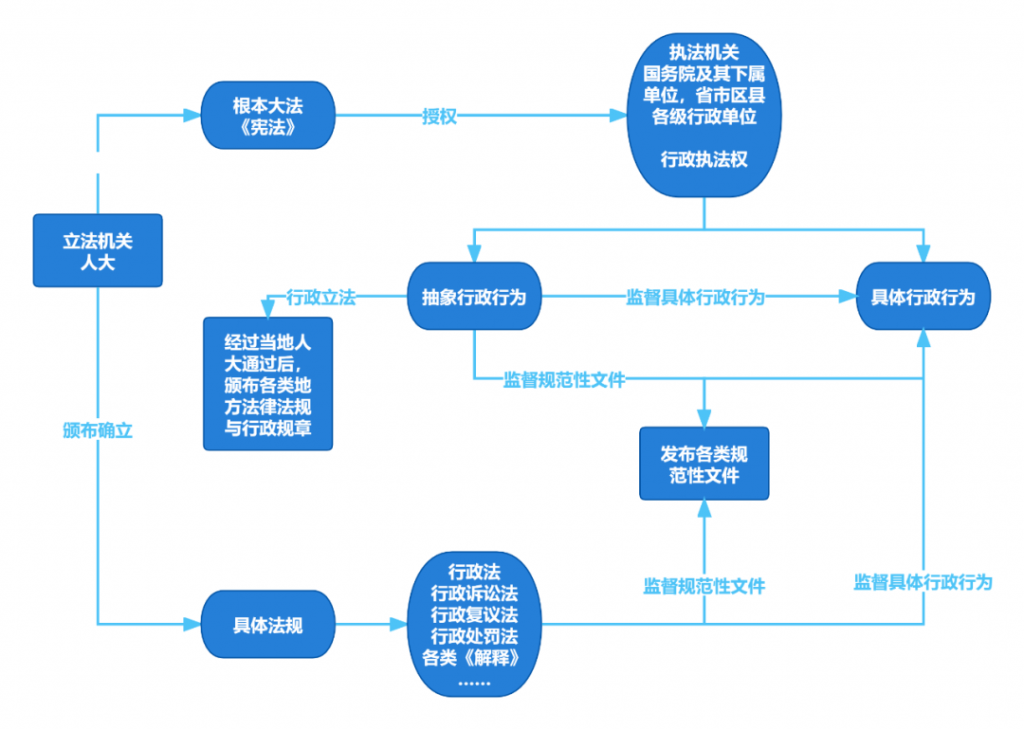

章节说明:本章主要阐述了规范性文件的性质与效力问题,虽然规范性文件不属于正式的法律文本,但因为其创制主体与内容往往与国家的行政管理有关,而宪法赋予行政单位抽象行政的权力,所以规范性文件带有强制与约束效力,但由于规范性文件同样属于行政的一部分,因此其效力也受到《中华人民共和国行政诉讼法》制约。

规范性文件的法律效力问题,这实际上是一个“伪命题”,因为,严格来说,规范性文件不属于法律。我国的《立法法》明确指定的法律文件有:全国人民代表大会及其常委会制定的法律,行政法规,地方性法规、自治条例和单行条例、规章。所以,规范性文件的效力,与行政单位的行政权力是等效的。即:发布规范性文件是政府抽象行政行为的一种,其文书内容应视为行政内容而非法律内容。

换句话来说,行政法规和规章是一类具有明确法律渊源地位并且受到法律严格规范的权威法律文件,但是规范性文件只能是行政文件。无论是定义、创制主体、适用范围还是具体的制定流程,都与法律文件不同。因此规范性文件也不能作为判决的依据。

这样的性质决定了规范性文件的两方面性:一方面,它具有行政层面的约束力和强制性,这来自于他的创制主体,即各级行政单位,宪法赋予了行政单位这一强制性与约束力;另一方面,他的强制力与约束力是有限的,与行政主体一起,受到《宪法》《行政法》《行政诉讼法》《组织法》《行政处罚法》等法律的约束。想要更好地理解这里面的区别,我们来看一个案例(案号:2017-最高法行申5665号):

金旺烟花鞭炮有限公司位于湖南省益阳市桃江县,2012年6月,当地安监局对金旺公司进行实地检查,并提出整改要求,直到10月份,安监局发布《责令限期整改指令书》,认为金旺公司药物总库与内筒线安全距离不符合要求,且没有独立的运输线路;亮珠线的道路不平整,未硬化;内筒线防护屏障不达标;部分工房排水沟不符合要求,责令其在2013年5月前按要求整改到位,逾期不整改或达不到要求的,依法给予行政处罚。但是金旺公司一直没有完成整改任务。到了2013年6月份,金旺公司进行工商登记变更,不再从事烟花生产,而改为销售。

金旺公司本以为事情已经结束,但没想到2014年12月,已经不从事烟花生产的金旺公司突然出现在桃江县安监局发布《关于关闭桃江县福财烟花鞭炮有限公司等六家烟花爆竹生产企业的请示》的关闭名单中,第二天,桃江县政府作出桃政发(2014)27号《关于关闭福财烟花鞭炮有限公司等六家烟花爆竹生产企业的决定》(以下简称27号关闭决定),内容为:“根据益政办函(2014)25号《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市推进三大高危行业落后小企业整顿工作方案的通知》和益安发(2014)1号《关于明确2014年度三大高危行业生产企业关闭计划任务的通知》等相关文件的精神,结合该县烟花鞭炮生产企业的实际,金旺公司等六家公司的安全生产许可证已到期或自愿退出烟花爆竹生产,决定对六家烟花鞭炮有限公司依法予以关闭。

2015年7月,金旺公司向法院提起行政诉讼,要求撤销27号关闭决定并赔偿相关经济损失。最终,经过二轮公审,湖南最高法认定桃江县政府的27号关闭决定违反《湖南省行政程序规定》第七十五条第二款,依照《行政诉讼法》应当撤销,当地政府在一审宣判后已经自行撤销。但是对于金旺公司的经济损失赔偿主张,由于金旺公司未提交有力证据证明其经营损失,而桃江县政府也未在27号决定发布后实施任何强制措施或行为,所以不予采信。

在上述案件中,27号关闭决定就是一项规范性文件,他具有一定的强制性和约束力,而这个来源于他的签发单位:桃江县人民政府,人民政府对本辖区内的安全生产活动具有监督管理权。但是,规范性文件本身不能作为司法判决的依据,在实际的宣判过程中,湖南最高法依据的文件只有:《中华人民共和国行政诉讼法》(法律)《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》(最高法解释)《湖南省行政程序规定》(行政法规)。而对于签发程序有问题、制定内容有问题的规范性文件,法院并不支持。在本案中,27号关闭决定的签发程序未经过集体讨论,违反了本省的行政法规《湖南省行政程序规定》,依照国家法律《行政诉讼法》应当撤销。

我们从这里可以得到一个关系图:

不过需要注意的是,规范性文件本身并不能作为诉讼对象。举个例子,小王认为A地《关于所有人必须穿黑衣服的通知》制定并不合理,因为每个人都有穿衣自由,可是他无法对《通知》提起行政诉讼,因为他无法证明这一项通知侵犯了其人身权利。但假如小王是一家服装厂的老板,他家是以生产白色衣服而出名的,只生产白色衣服,他的竞争对手看不惯,暗中勾结当地政府颁布了《通知》,这样小王家的衣服一件也卖不出去了。这种情况就符合第(八)条:认为当地行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争。

3. 规范性文件与国家标准的具体执行问题

章节说明:本章将从“单罐单堤”的实际案例出发,以行政的适当性为原则,辩证看待规范性文件具体执行中的一些问题。

什么是标准?

《中华人民共和国标准化法》明确指出,本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准本身并不是法律文件,国家强制性标准的强制性,来源于《标准化法》。

2016年,随着我国石化工业的不断发展,储罐规模也日益壮大,但是石油化工区的储罐内往往存储的都是易燃易爆液体,因此其爆炸火灾等事故也频频发生。再加上部分石油化工区的布局建设不合理,储罐间隔距离不合理,一旦发生爆炸,有可能会产生事故多米诺效应,因此,国家安全监管总局发布了《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号,以下简称“68号文”)。

68号文特意提到要求对储罐区按照“单罐单堤”的要求设置防火堤或防火隔堤:

(六)进一步强化化学品罐区源头管控。对未经正规设计的储罐区进行设计复核,按照有关标准规范,完善设备设施。可燃液体储罐要按单罐单堤的要求设置防火堤或防火隔堤。涉及重点监管危险化学品的罐区要定期进行危险与可操作性分析。

这项《通知》的本意是希望可以通过这类手段减少储罐区事故发生量,大部分技术专家与学者也对此表示理解,但是在执行过程中,却出现了以下几个问题:

技术要求不明确:可燃液体的范围很广,有些丙类液体虽然可燃,但是储存温度高、黏度大,流动性也比较差,即使泄漏,隔堤的作用也不大。而且围绕“单罐单堤”,很多专家在设计审查时也很难统一意见。

罐区用地问题:根据国家标准《石油化工企业设计防火规范 GB 50160-2008》6.2 12条规定:隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%;6.2 15中规定:单罐容积大于50000m³时,应每1罐一隔。如果所有可燃液体储罐都按照“单罐单堤”并同时执行国家标准的话,那么储罐区的占地面积会大大增加,一些工程项目的实际用地难以满足,而且一些已经建成投产的储罐区也没有空间追加隔堤,造成实际上的投资损失。

隔堤高度问题:由于隔堤的技术标准与容积有关,为了不增加占地面积,而加深高度是否可行?如果如此执行,又与国家标准相矛盾。《储罐区防火堤设计规范(GB 50351-2014)》3.2.5条规定“防火隔堤高度宜为0.5~0.8m”,而如果部分罐区强制执行单罐单堤,其高度可能会达到1.8m,又不符合国家标准了。而且过高的隔堤也会给巡检等工作带来困扰,增加消防问题。

隔堤密封性问题:如果隔堤过高,超过管线管墩的一般设计高度太多,则储罐管线必须从隔堤壁上穿孔通过,而管壁材料受到热胀冷缩作用,其穿孔与管道间会产生缝隙,其密封性难以保证,不仅削减了隔堤的原本作用,也增加管道的设计难度。

排水与排污问题:如果每个隔堤都增加排水排污管,那么,为了防止次生灾害发生,所有隔堤内的排水排污管线就不能并行,必须单独为每个隔堤设置排水排污管线,这样的设计不仅增加了管线的设计难度,很多山区的罐组也难以实现这类设计。另外,排水排污管线的增加,也增加系统泄漏点,增加了产生次生灾害的风险。

综合上面的论述,我们不难看出,原安监总局68号文的出发点是好的,是希望通过“单罐单堤”这类措施来减少储罐事故的发生率及其次生灾害,但是,类似“单罐单堤”这样的决定在实际执行过程中,却出现了很多具体问题:与国家标准出现矛盾的问题、具体执行技术指标难以统一的问题、不同专家审查意见不一致的问题,等等。因此,这项《通知》在实际执行层面,反而给各大化工企业带来了许多操作与落实问题,有企业和技术人员困扰:如果真的要同时执行单罐单堤与国家强制标准,难度可想而知,原本已经有标准操作了,再来个通知,这不是左手打右手吗?我们该如何看待这类问题?

研究问题的第一步,是确定问题的性质与范围。比如这个问题,我们可以认为是一个行政规范性文件“不适当”问题。

首先,行政单位对于标准的落实具有解释、执行与监督的权力,所以行政规范性文件出台时,应该更加充分考虑其对于标准的可执行性。我们上文已经提到,规范性文件是行政管理权力的一种体现,而标准与实际执行中,恰恰就需要行政单位的监督、管理与执行,所以,行政管理权力是大于标准文件本身的,而作为管理权力的抽象体现,规范性文件是具体落实标准文件的一种手段。我国的《标准化法》明确指出:国务院有关行政主管部门分工管理本部门、本行业的标准化工作,需要贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策,并制定在本部门、本行业实施的具体办法。这实际上就是赋权给有关部门,使其对标准文件具有修改、解释、补充、执行、监督、落实等权利。68号文就是这一权力的体现。而68号文和国标之间存在的“矛盾”,并不是条文上的矛盾,而是在执行过程中产生的两难矛盾,即要执行A就很难执行B。但从层级上看,行政管理权有权对标准的执行作解释与监督落实,所以68号文的行政管理权是高于标准本身的。从另一方面来看,68号文及其制发单位原安监总局,就理应在制定通知内容时,充分考虑标准的可执行性,以尽量避免类似的矛盾。

其次,规范性文件的制发内容应该深化落实国务院37号文,要严格制发程序,认证评估论证,广泛征求意见。根据后来安监总局发布的《对十二届全国人大五次会议第1222号建议的答复》(安监总建函〔2017〕2号,以下简称答复,见另附二),安监总局“组织专家反复研讨,并商有关部门及相关标准起草单位后”,制发了68号文,从后来国务院37号文的角度来看,这一程序是较为欠妥的,但是鉴于国务院37号文的制发比68号文晚了一两年,我们应该承认,前两年的“文件政治”泛滥的问题,是客观存在的问题,但我们并未故步自封,而是及时发现问题,解决问题,规范性文件的制发程序,正在逐步得到正规化的改善,未来,类似68号文的问题,应该会越来越少。

最后,应该完善规范性文件审查制度。规范性文件本身是难以判断对错的,因为不同的人所处的利益点不一样,对待一项政策观点也就不一样。所以不规范性文件作为司法诉讼的独立对象,是具有一定合理性的。现在,我国在行政诉讼中执行的是对规范性的附带审查,这在一定程度上是一种“亡羊补牢”,就如我们第二章节中提到的案例,如果认定一项《通知》不合理,必须要有证据材料证明这项《通知》破坏了公平竞争环境、不符合制定程序或者给企业带来了具体的损失,等等。而且根据上文的案例来看,如果行政单位没有依据规范性文件采取强制手段,就难以核定规范性文件真正给企业造成了损失,只能从制发程序等角度判断一项文件不适当。现在,各地人大常委会与有关党政机关都在主动进行规范性文件备案审查工作,定期公开规范性文件备案审查登记情况,已经使规范性文件的审查制度步入正轨。但是主动审查,依然是自上而下的纠正,很多问题存在信息差,依然难以有效纠正,所以加紧完善自下而上的反馈、沟通、审议等制度,增设有效审议渠道,也是非常有必要的。

4. 结语

规范性文件制发是行政的一种手段,我们要辩证地看待规范性文件的存在。一方面,规范性文件的成文性、书面性、强制性与约束力,使得行政单位的能够在处理部分问题时兼具效率性与确定性,但是,另一方面,不适当地发布规范性文件,又会带来许许多多的问题,或者给民众的日常生活带来不便。我们一方面要肯定政府在发布类似文件时候的利民出发点,又要具体落实到问题上,就事论事,去讨论规范性文件的适当性与合理性。